タワーマンション転売規制の市場への影響と国内外の比較分析

大阪在住の上場企業で働く30代サラリーマンです!

今回は東京世田谷区がタワマン規制の要請を出したことを受けて、その内容を深彫りしました

はじめに: 背景と調査目的

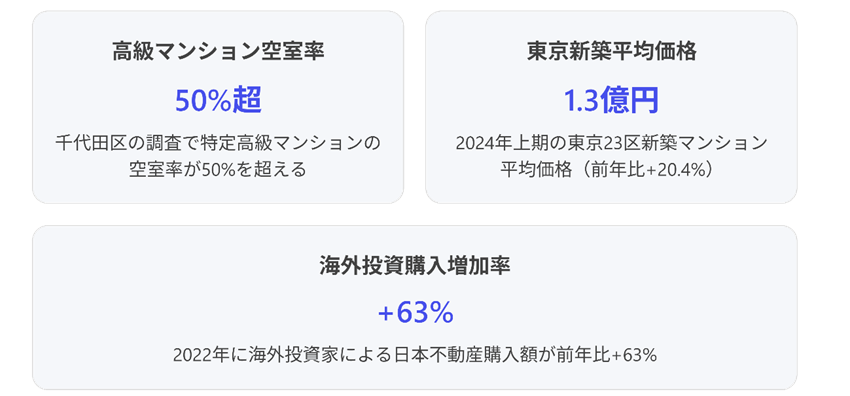

東京都心部の高級マンション市場では、投機的な不動産取引が横行し、価格高騰と空室増加が深刻な問題となっています。例えば、東京都千代田区の調査では特定高級マンションの空室率が50%以上に達し、所有者の多くが居住していない実態が明らかになりました[1]。また、都心新築マンション価格は平均1.3億円(2024年上半期、前年同期比+20.4%)と一般世帯には手の届かない水準に高騰しています[2]。こうした状況の背景には、国内外の投資家によるマンションの買い占め・転売があり、実際2022年には海外投資家による日本不動産購入額が前年比**+63%**増と急増しています[3]。住宅が「住むための家」ではなく「売るための箱」として扱われ、都市の中心部が空洞化する懸念さえ生じています[1]。

調査目的: 本レポートでは、こうしたマンション転売規制の動きについて、(1) 日本各地域における具体的な転売規制策とその短期的・長期的影響、(2) 国内の他地域との比較、および (3) 国際的な転売規制の事例とその効果を検討します。最終的に、得られた知見に基づき、住宅市場健全化のための提言をまとめます。

以下ではまず東京都千代田区で議論されているマンション転売規制の概要を説明し、日本国内での状況を整理します。次に、その短期的影響と長期的影響を分析し、国内他地域のケースと比較検討します。さらに海外の事例を紹介し、各国の規制手法や効果を比較します。最後に、これらの分析に基づいて規制の効果を左右する要因を考察し、持続可能な住宅市場のための提言を提示します。

東京都千代田区の転売規制措置の概要

千代田区の要請: 2024年7月、東京都千代田区は不動産業界団体に対し、「マンション購入後5年間の転売禁止」および「同一人物による複数戸購入の禁止」を新築マンション販売に導入するよう要請しました[2]。この規制は再開発事業等で建設される高層マンションを対象に、投機目的の購入を抑制し、本来の居住ニーズ層が住宅を取得しやすくすることが目的です[2]。要請内容の具体策は以下の通りです。

- 購入後5年以内の転売禁止: 購入から5年未満は原則転売不可とする特約を導入[1]。短期売買(いわゆる「フリップ」行為)を封じ、長期保有を促します。

- 同一名義での複数物件購入禁止: 一人の買い手が同一プロジェクトで複数戸を取得することを禁止[2]。買い占めによる投機的取得を防ぎます。

- 実需証明の義務化: 購入者に住民票提出や居住予定の誓約を求め、実際に居住する意志があることを確認[1]。

- 転貸・民泊の規制支援: 区は管理規約の整備を後押しし、購入後の第三者への転貸(Airbnb等含む)を制限可能な環境を整える[1]。

千代田区の実地調査では、区内高額マンションの半数以上が誰も住んでいない状態で放置されている例が判明しており[1]、こうした「空きマンション」の増加が地域コミュニティの衰退につながると危惧されています[1]。そこで上記のような規制策を講じることで、「買って寝かせて転売するだけ」の投機を難しくし、実需に基づく適正な価格形成を促す狙いがあります[1]。

日本における転売規制の現状と他地域の動向

千代田区の要請は全国的にも注目を集め、東京都心部の他自治体や国レベルでの対策検討に波及しています。例えば東京23区の中央区・港区・渋谷区・新宿区など、同様に高額物件の投機取引が問題となっている自治体では千代田区の動向を注視しており、効果が確認されれば追随する可能性が高いとされています[2]。実際、都心6区(千代田・中央・港・新宿・渋谷・文京など)では空室化・投機化が共通課題となっており、それぞれで規制導入の検討が活発化しています[2]。

また、東京以外でも大阪市、名古屋市、福岡市など主要都市で、外国人投資家による不動産購入増加により地元居住者の住宅取得が困難になるケースが顕在化しており、これら都市でも対策の必要性が認識されています[2]。千代田区の取り組みが成功すれば、全国的に類似の規制が広がり住宅市場の正常化が進むとの見方もあります[2][2]。

一方で国も動きを見せ始めています。千代田区は国に対し不動産の短期譲渡所得税率の引き上げを要望しており、これが実現すれば全国的に短期転売の収益が減り投機抑制に効果が期待できます[2]。現在の短期譲渡所得税(保有5年未満の不動産売却益に課される税率)は約39.63%ですが、更なる税率引き上げによって短期転売の旨味を大幅に減らす狙いです[2]。加えて、外国人による不動産購入規制の強化も国の検討課題に上がっており[2]、例えば諸外国のように非居住者や海外資本による住宅取得に何らかの制限を設ける案などが議論されています。

民間レベルでも、大手デベロッパーが自主的に対策を始めています。住友不動産は2023年、都心の新築タワーマンションで購入後5年間の転売禁止特約を設けると発表しました[4]。これは業界で初の試みであり、「投資・投機目的の購入を抑制し、実際に居住する人が購入しやすい環境を作る」ことを目的としています[4]。住友不動産の施策は千代田区の要請と軌を一にするもので、他のデベロッパーにも波及する可能性が指摘されています[4]。このように、日本国内では行政・民間の両面から住宅を投機対象から居住本位へと転換する動きが広がりつつあります。

転売規制の短期的な影響分析(日本)

転売規制が導入された場合、日本のマンション市場にはまず短期的に顕著な変化が生じると予想されています。主な短期影響は以下の通りです。

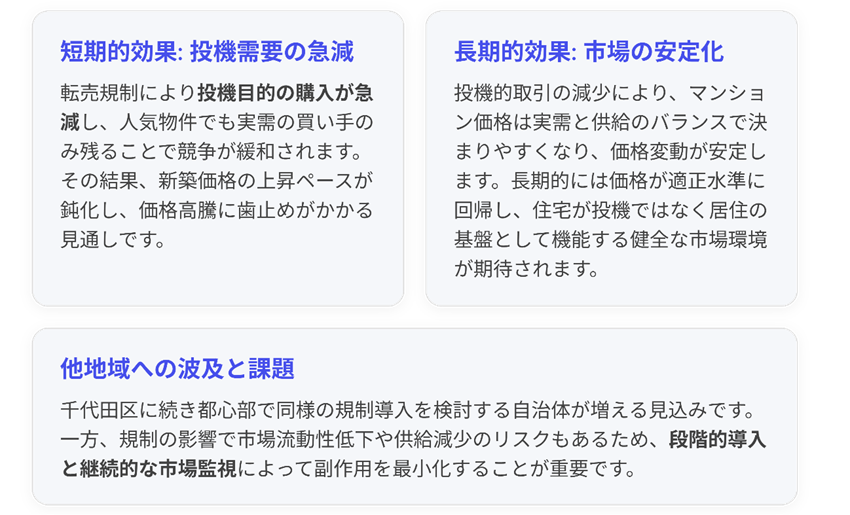

- 投機的需要の急減と価格上昇ペースの鈍化: 規制により短期転売を狙った購入ニーズが一気に減少します。その結果、これまで抽選倍率が非常に高かった人気物件でも実需の買い手だけが残り、競争が緩和される見込みです[2]。デベロッパー側は高すぎる価格設定を見直さざるを得なくなり、新築マンション価格の上昇ペースが短期的に鈍化すると予測されます[2]。実際、専門家も「規制対象エリアでは短期的に取引量が減少する」と指摘しており、売買熱が冷まされることで価格高騰にブレーキがかかるとの見方が一般的です[5]。

- 市場流動性の低下と一時的な価格調整リスク: 投機マネーの退場により取引件数は減少し、市場の流動性は当初低下する可能性があります[2]。買い手が実需中心に限られることで売れ残りが出やすくなり、短期的には価格に下落圧力が生じる可能性も指摘されています[2]。千代田区の分析でも、規制直後には不動産市場の流動性が下がり、一部で価格下落が起こりうるリスクに言及しています[2]。例えば韓国ソウルで竣工前転売禁止措置を導入した際も、当初は取引減で市場が冷え込んだ経緯があります[5]。

- 建設・不動産業界への一時的影響: 短期売買が難しくなることで投資目的の購入が減れば、新築マンションの販売速度は落ちる可能性があります。デベロッパー各社にとっては、販売在庫の消化に時間がかかり収益性の悪化が懸念されます[2]。規制導入に業界が慎重になる背景には、住宅供給量の減少といった副作用への警戒もあります[2]。実際、「投機需要の急減は建設・不動産業界の収益にも影響を与え、住宅供給減少につながる懸念がある」との指摘もあります[2]。したがって行政側は、規制による市場萎縮を緩和するために段階施行や支援措置を検討する必要があるでしょう。

以上のように、転売規制の短期的効果としては**「過熱した市場のクールダウン」**が期待できます。価格高騰が抑制され、実需層が買いやすくなる半面、市場取引の停滞や価格調整といった揺り戻しにも注意が必要です。

転売規制の長期的な影響分析(日本)

転売規制が定着し、中長期的なスパンで見た場合、日本の住宅市場には構造的な変化がもたらされると考えられています。以下に主な長期的影響をまとめます。

- 価格の適正化と安定化: 短期的な投機売買が減少し、市場参加者が実需中心になることで、マンション価格は徐々に適正価格へと回帰すると期待されています[2]。価格形成が実需と供給のバランスに委ねられることで、異常な高騰や急落が起きにくい安定した市場が実現します[2]。実際、転売禁止特約を導入することで「過度な価格高騰が抑制され、実需層が手の届く価格帯を維持できる可能性がある」ことが指摘されています[4]。つまり、住宅価格が投資家の思惑ではなく基本的な需給原理に沿って決まり、一般消費者にとって予測しやすい水準に落ち着く効果が見込まれます[4]。

- 実需主導の市場構造への転換: 投機的取引が排除されることで、居住目的の購入者(実需層)が市場の主役となります。これにより、新築のみならず中古マンション市場でも実際に人が住む物件の流通が増え、質の高い在庫が市場に出回るようになります[2]。例えば、これまで投資対象として塩漬けにされていた空き部屋も、実際に居住希望者に渡ることで有効活用されるようになるでしょう。転売禁止期間中は資産としてすぐ転売できないため、短期利益を狙う投資家は市場から撤退し、一方で長期保有を志向する投資(賃貸運用や将来の資産価値安定を狙うもの)へシフトする可能性もあります[4]。実際、専門家は「新築転売需要が減る一方で中古市場が注目を集める可能性」に言及しており[4]、不動産投資マネーがより長期的視点に立ったセクターへ振り向けられる見方もあります。

- 住宅の社会的機能の回復: 長期的には、住宅政策のパラダイム転換が進むと考えられます。投機の対象だった都市型住宅が、本来の**「生活の基盤」**として適切に機能する市場環境が構築されるでしょう[2]。実際、千代田区の取り組みが成功し他地域へ広がれば、住宅が「単なる商品ではなく人々の生活基盤・コミュニティの核」であるという意識が社会全体で共有されていくと予測されています[2]。長期居住を前提とした住宅供給が増え、地域コミュニティの安定化や持続可能な都市発展にも寄与すると期待されます[2]。具体的には、住民の定住率向上によるコミュニティの形成、防災・防犯面でのメリット(空き部屋が減ることで管理が行き届く)などが考えられます。住宅市場が健全化すれば、将来世代にとっても住宅取得のハードルが下がり、安心して暮らせる都市環境の維持につながるでしょう。

このように、転売規制の長期的効果としては**「市場の健全化と住宅の社会的価値の復権」**が挙げられます。価格面では乱高下が抑えられ安定し、実需主導のフェアな市場になります。住宅が適正な価格で供給・取得されることで、都市部でも居住の質が向上し、コミュニティの持続性が高まることが期待できます。ただし後述するように、こうした恩恵を最大化するには規制の設計と運用を慎重に行い、副作用を抑えることが不可欠です。

国内の他地域との比較検討

現時点で千代田区が先駆的な取り組みを始めていますが、他の国内地域にも類似した課題と対策の動きがあります。

まず、東京の他の都心区では千代田区と同様に高額マンション価格の高騰と空室化が問題視されています。先述の通り、中央区・港区・渋谷区・新宿区などでも状況は似通っており[2]、千代田区の成果次第では**「なぜ自区では規制しないのか」といった住民や議会からの声**が上がるのは必至と指摘されています[1]。つまり千代田区の制度がひとたび軌道に乗れば、東京都心部全体で横並びに規制が導入される可能性が高く、局所的な対策に留まらず23区全体、更には全国主要都市にも波及するポテンシャルがあります[1]。

実際、大阪市や名古屋市、福岡市といった大都市でも、富裕層や外国人投資家による都心マンション取得増により地元住民が住宅を買いにくくなっている問題が表面化しています[2]。これらの都市でも東京都の動きに呼応して何らかの対策が検討される可能性があります。また、東京都では都独自の「空き家税」構想(居住実態のない物件への課税)も議論されており[6]、中央政府レベルでも「住宅基本法」の見直し等を通じて住宅の投機利用を抑制する方向性が模索されています。

他方、地方圏に目を向けると、都市部ほど極端ではないものの投資対象化の兆候がある地域もあります。観光地である京都市では、外国資本による古い町家や土地買収が「地域コミュニティの空洞化」を招いていると問題視され、市議会で取り上げられました。北海道やリゾート地などでも、将来的に不動産投機の問題が浮上すれば、自治体単位で規制措置を検討する可能性があります。ただし、多くの地方都市ではむしろ需要減による不動産価値下落や空き家問題が深刻なため、投機規制よりも市場活性化策が優先課題となっています。従って転売規制の必要性は地域によって温度差があり、都市部のように需要逼迫・価格高騰に直面している地域ほど規制導入への機運が高いと言えます。

総じて、日本国内では千代田区発の動きが都市部を中心に広がりつつあり、今後は自治体間の情報共有や連携が重要になります。単独の自治体のみ規制を敷いても、投機資金が規制の緩い他地域に流れるだけになる恐れがあるため[2]、首都圏全域や関西圏全域など広域的・協調的な取り組みが求められています[2]。国の税制措置や法律整備と合わせ、全国的な枠組みで住宅市場の健全化を図ることが肝要でしょう。

国際的な転売規制の事例とその影響

日本以外の国・地域でも、不動産価格高騰への対策として転売規制や投機抑制政策が取られてきました。それらの手法と効果をいくつか紹介し、日本のケースとの比較を行います。

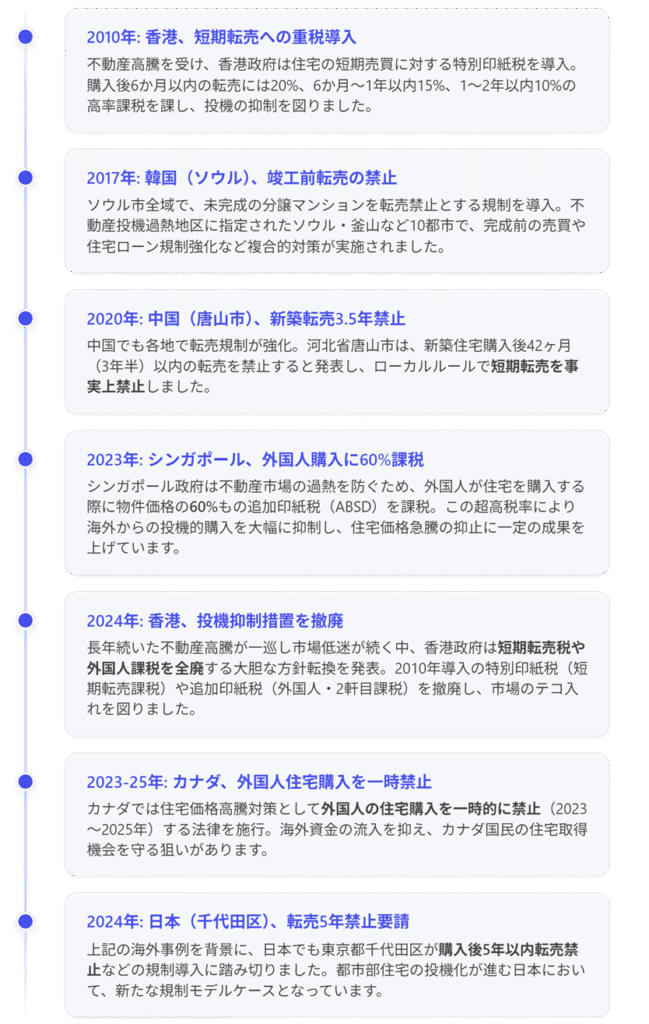

上記のタイムラインに見るように、各国はそれぞれ独自のアプローチで不動産投機抑制に取り組んできました。以下、主要な事例の内容とその影響を整理します。

- 香港: 短期売買への高額印紙税 – 香港は2010年以降、急騰する不動産価格を抑えるため**「辣招(辣=スパイシー、厳しい措置)」と呼ばれる一連の課税策を導入しました[7]。具体的には、住宅購入後の転売に対し最大20%の特別印紙税(SSD)を課し、さらに外国人や法人による購入には15%の買主印紙税(BSD)、2軒目以降の購入には15%の新住宅印紙税を上乗せしました[7]。これらにより短期転売の利益は大きく削がれ、直後の数年間は投機的取引件数が減少し市場の過熱感が和らいだとされています。もっとも、香港ではその後も潤沢な資金流入や低金利環境が続き、住宅価格自体は長期的には上昇基調を辿りました。このため2024年、政府は低迷する市場の回復を図るべくSSDやBSDの全廃**に踏み切っています[7][7]。このケースは、規制が短期的な投機抑止には有効でも、長期的効果は経済環境に左右されることを示唆します。景気や需要が弱まれば規制を緩和して市場活性化を促す必要も出てくるため、政策は状況に応じた柔軟性が求められます。

- シンガポール: 外国人・投機購入への超高税 – シンガポールは国土が狭く住宅事情がひっ迫しやすいため、投機抑制策を段階的に強化してきました。特に顕著なのが外国人購入に対する印紙税(ABSD)の引き上げで、2023年には税率を一気に60%へ引き上げる荒療治を行いました[3]。これは海外からの資金流入を強力に抑制する効果があり、実際に「この税制のおかげで投機目的の購入が抑えられ、住宅価格急騰の防止に一定の効果が出ている」と評価されています[3]。シンガポールはこの他、自国民であっても2軒目購入時の印紙税加算や、保有期間が短い物件売却益に対する課税(Seller’s Stamp Duty)など、多層的なクーリング措置を実施してきました。結果として、GDPあたりの住宅価格指数は他の多くの国より安定した推移を示しており、政府の機動的な市場介入が奏功していると考えられます[3]。もっとも、その反面「世界でも稀に見る外資規制の厳しさ」となっており、自由市場原則とのバランスについて議論もあります[3]。

- 中国本土: ローカルな転売期間制限 – 中国では不動産バブル抑制のため、中央政府の方針の下で各都市が転売禁止期間の設定を行ってきました。一例として河北省唐山市は2020年、新築住宅の購入後42カ月以内の転売を禁止する通知を出し、地方都市として踏み込んだ対策を実施しました[8]。また上海市では2016年前後に、契約から引き渡し前の未完成物件(青田売り)の転売を禁止する措置を導入し、竣工前の投機売買を封じています[9]。これらの規制により、一時的に過熱していた投機需要が沈静化し、価格高騰に歯止めがかかった都市もありました。しかし、中国全体としては依然として都市間で需要格差が大きく、不動産市場低迷が深刻化した近年は規制を緩和する動きも見られます。中国の場合、国家主導で金融引締めや購入制限を頻繁に調整しており、政策効果が短期的に表れやすい反面、長期の持続には課題があります。唐山市のような地方都市でさえ転売禁止策に踏み切った事実は、日本の自治体にとっても示唆的です。

- 韓国: 転売禁止と融資規制の組み合わせ – 韓国では不動産価格上昇が社会問題化する中、文在寅政権下の2017年にソウル市全域でマンション完成前の転売禁止が導入されました[5]。さらに投機過熱地域に指定したエリアに対し、住宅ローンの融資比率規制(LTV・DTIの引下げ)や投機目的購入者の新規分譲参加制限など、多角的な抑制策を展開しました[5]。これらによりソウルの不動産取引は一時冷え込み、短期的には売買件数減少・価格鎮静化の効果が見られました[5]。しかし専門家からは「長期的に価格下落につながるかは疑問」との声も出ており、その後も根強い需要や低金利資金が価格上昇を支えた面があります[5]。韓国当局は市場の状況に応じて規制地域の拡大・縮小を繰り返しており、最近では不動産市況悪化を受けソウルの大半で規制を解除するなど、機動的対応をしています。韓国のケースは、不動産価格の**根本要因(低金利や流動性)**を解決しない限り、規制だけでは長期的効果に限界があることを示唆しています[5]。

- その他の国 – 上記以外にも、カナダは住宅価格高騰を背景に2023年から一時的に外国人の住宅購入を禁止する大胆な措置を取りました[3]。ニュージーランドも2018年に外国人による中古住宅購入を原則禁止しています。オーストラリアやイギリスでは投機的な住宅取引に対し印紙税やキャピタルゲイン税を引き上げる対応を行っています。各国とも、自国民の居住機会を確保し不動産バブルを防ぐため、税制や法規制を駆使して市場の加熱を調整している点は共通しています。

以上を総合すると、海外の事例から得られる示唆は以下の通りです。

- 転売規制の手法は国によって様々(直接的な転売期間の禁止、課税による間接的抑制、外国人購入の制限など)だが、短期的な投機需要の抑制には一定の効果が認められる。

- 一方、長期的な市場安定効果は限定的で、規制を継続しても経済環境(金融緩和や投資マネーの動向)が投機を促せば価格上昇は続いてしまうケースがある(香港・韓国の例)[5]。したがって規制はあくまで補助線であり、根本的には金利政策や住宅供給策など総合的対応が必要。

- 市場状況に応じて規制を強めたり緩和したりする柔軟性が重要。香港のように市場沈静化後には規制を緩めないと取引自体が停滞し経済に悪影響を及ぼすため、状況を見極めた調整が求められる[7]。

- 文化的・制度的背景も影響。シンガポールのように国家主導で厳格な統制を敷ける国もあれば、欧米や日本のように内外無差別の原則(WTOの内国民待遇)で外国人を規制しにくい国もある[3]。その結果、市場の開放度合いが高い国では海外資本流入による価格上昇が起きやすく、別の対策(税制など)で対応する必要に迫られる。

規制効果を左右する要因: 日本への示唆

国内外の分析から、転売規制の効果はいくつかの要因によって増幅あるいは減殺されることが分かります。日本で規制効果を最大化し副作用を最小化するには、以下のポイントに留意する必要があります。

- 住宅市場の需給バランスと金融環境: 転売規制が奏功するかどうかは、元々の需給ひっ迫度や金利など金融環境に大きく依存します。例えば超低金利で市場に資金があふれている状況では、規制をかいくぐる形で投機マネーが流入し続け、価格押上げ圧力が完全には消えない可能性があります[5]。日本は長らく低金利政策が続き、不動産投資に魅力を感じる資金が集まりやすい土壌があるため、金融政策面での協調(例えば金利正常化や融資規制)とも組み合わせて需給バランスを整えることが重要です。

- 規制の範囲と網の目: 規制が限定的な範囲に留まると、投機資金が他の市場セグメントに迂回するリスクがあります。新築マンションの転売を禁止しても、中古マンションや他地域の不動産への投資が過熱する可能性があります[4]。実際、住友不動産の転売禁止特約でも「新築転売需要が減る一方で中古市場が注目を集める可能性」が指摘されています[4]。従って、日本でも仮に大都市圏のみ規制すると投機が地方に流れる懸念があるため、全国的な制度設計やエリア間の連携が必要です[2]。加えて、新築だけでなく中古取引や転貸ビジネス(短期民泊等)にも総合的に目配りしないと、穴を突かれてしまうでしょう。

- 法律・制度上の制約: 日本を含む多くの先進国では、外国人や国内外資本を問わず原則として自由な不動産取引を認める法制度となっています[3]。例えば外国人だからといって購入を禁止・制限するとWTOルール上問題がある場合もあります[3]。そのためシンガポールのような極端な外国人規制は日本では直ちには難しいかもしれません。ただし安全保障上重要な土地については別途法律で規制が始まっており、住宅についても国民の生活基盤を守る観点から一定の規制は許容すべきとの議論が高まっています[3]。法改正には時間を要しますが、制度面の整備も長期的には検討課題となるでしょう。

- 市場参加者の受け止め方(マインドセット): 規制導入後の市場安定には、売り手・買い手が「住宅はすぐ転売して儲ける対象ではない」という共通認識を持つことが重要です[2]。日本では伝統的にマイホームは資産というより消費財(年数と共に価値が下がる物)と見なされがちでしたが、都心高級マンションに限っては近年資産性が強調され投機対象化していました。規制を機に、住宅を長期の生活インフラと捉える意識改革が進めば、売却益狙いでなくじっくり住む文化が根付き、市場も安定しやすくなります[2]。そのためには国や自治体が「住宅は人々の生活の核であり社会的価値を持つ」というメッセージを発し[2]、消費者教育や合意形成を図っていくことも求められます。

- デベロッパー・建設業界への配慮: 規制が強すぎると住宅供給者であるデベロッパーの事業採算が悪化し、新規開発が滞る恐れがあります[2]。そうなると住宅不足で価格が下がらないジレンマに陥りかねません。従って、例えば緩衝措置として一定期間経過後の例外(やむを得ない転売の許可)や、長期保有している実需層への減税・優遇策など、業界と実需層双方に過度な負担とならない工夫も考えるべきでしょう。千代田区の要請もまずは業界団体への協力依頼という形で始まりましたが[6]、今後条例化・法制化していくに当たっては業界との対話を通じたバランス調整が鍵となります。

以上の点を踏まえ、日本で転売規制を導入・運用する際には総合的な政策デザインと慎重なモニタリングが不可欠です。次章では、これらの知見に基づき今後採るべき具体的な方策を提言します。

結論と提言

マンション転売規制は、現在の過熱した都市部住宅市場にクーリング効果をもたらし、健全化への第一歩となる可能性を秘めています。短期的には投機マネーが退場し価格高騰が抑えられ、長期的には実需本位の安定した市場へと移行する展望が示されました。一方で、規制の副作用として市場の流動性低下や住宅供給縮減のリスク、さらに規制の網をかいくぐる投機資金の動きなども考慮する必要があります。国内外の事例が教えるように、転売規制は魔法の杖ではないものの、適切に設計・実施すれば住宅市場をより持続可能な姿に導く有力な政策ツールとなりえます。

最後に、本分析に基づき日本の住宅市場における転売規制の効果的な実施に向けた提言を以下にまとめます。

- 段階的導入と継続的な市場監視: 規制は一度に過度に厳しくするのではなく、様子を見ながら段階的に導入し、副作用を最小限に抑えるべきです[2][2]。導入後も取引動向や価格への影響を継続的に監視し、必要に応じて規制の緩和・強化や追加対策を講じる柔軟性が重要です。

- 広域的・全国的な連携: 特定自治体のみの規制に留まらず、首都圏・近畿圏など広域で協調して実施することで、投機的な資金が規制の緩い地域へ逃避するのを防ぎます[2]。国と地方、自治体間で情報共有し、全国的なネットワークを張り巡らせて対策することが肝要です。

- 税制措置との組み合わせ: 転売そのものの禁止だけでなく、税制面からもアプローチすべきです。短期譲渡所得税率の引き上げや、長期保有優遇税制の拡充によって、短期売買のインセンティブを削ぎ長期保有を促進します[2]。また、空き家や投機的保有資産に対する課税(例: 空き家税)も検討し、実需に供されない不動産コストを引き上げることで投機を抑えます。

- 外国人投資規制の検討: 諸外国の例にならい、外国人や海外企業による住宅購入に一定の制限や課税強化を導入することも検討課題です[3][3]。内外無差別原則との調和を図りつつ、安全保障や国民生活への影響が懸念されるケースでは規制をかけ、住宅が富の保全手段として放置される事態を防ぎます[3]。

- 住宅政策の長期ビジョン共有: 「住宅は生活の基盤であり社会の重要なインフラ」という共通認識を社会全体で醸成し、これに基づく政策目標を明確化します[2]。具体的には、実需層が適正価格で住宅を取得できる割合や平均居住年数の向上などKPIを設定し、転売規制もそれら目標達成の手段として位置づけます。国民的な合意形成を経て政策を進めることで、規制にも正当性と支持を持たせることができます。

- 副作用への対策と柔軟な見直し: 規制実施による建設業界への影響や住宅供給の減少リスクにも目を配り、必要ならば開発事業者へのインセンティブ(例: 中低価格帯住宅の供給促進策)を講じます。市場状況が変化した際には規制内容を見直す機動性も確保し、景気や需給に応じてメリハリの利いた政策運営を行います[7][5]。

以上の提言を実行に移すことで、日本の住宅市場は投機偏重から脱し、適正価格で安定的に推移する持続可能な市場へと移行できると期待されます。住宅は人々の暮らしとコミュニティを支える社会的財産です[2]。転売規制を契機としてその価値を再確認し、実需重視の住宅政策へ転換を図ることが、将来世代にわたる豊かな住環境づくりにつながるでしょう。本レポートの分析と提言が、その一助となれば幸いです。

References

[1] 【千代田区がマンション転売を制限へ】価格高騰・空室・外国人規制の波紋と今後の展望は

[2] 【激震】マンション転売防止に関する要請【千代田区】- 転売禁止や戸数制限 | これからも新築マンション価格は上昇していくと考えるブログ

[3] 【シンガポール税務ニュース】外国人の不動産購入規制とは (Nikkei)。シンガポールは60%の高税率。

[4] 住友不動産の転売禁止特約:新築分譲マンション市場に与える影響 – Netservice.link

[5] ソウル市全域でマンション完成前の転売禁止|韓国経済news

[6] 千代田区、マンション転売5年制限へ 事業者に条項導入を要請 | 【空き家管理の専門家】実家の管理のご依頼はこちらから

[7] 香港政府が「住宅投機の抑制措置」を撤廃した事情 特別印紙税の徴収やめ、不動産市場をテコ入れ